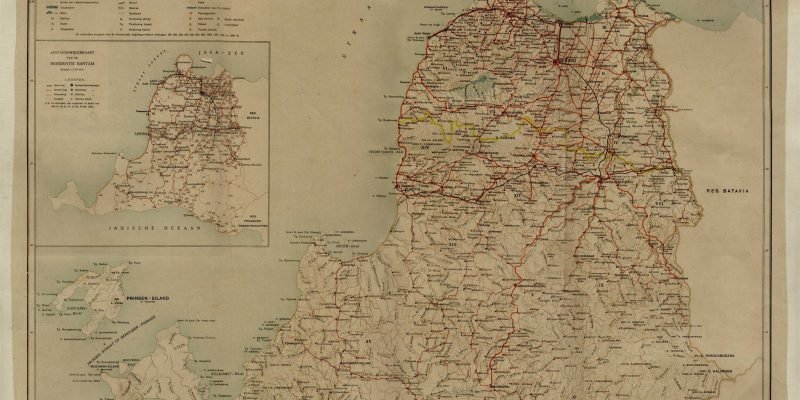

BANTENCORNER – Di sudut utara Banten yang menghadap langsung ke Laut Jawa, terbentang sebuah lanskap alam yang kerap luput dari wacana publik, namun menyimpan makna mendalam dalam kesadaran kultural masyarakat pesisir: Gunung Piatu hingga Tanjung Piatu. Kedua tempat ini bukanlah entitas geografis yang megah—bukan gunung menjulang seperti Krakatau atau Karang, dan bukan pula tanjung luas seperti Ujung Kulon. Namun keduanya menyimpan nilai-nilai yang tak dapat diukur dengan koordinat atau ketinggian, melainkan dengan kedalaman spiritual dan resonansi sejarah kolektif. Inilah lanskap sunyi yang membentuk jejak kosmologis Teluk Banten.

Gunung Piatu: Tapal Batin di Pesisir

Gunung Piatu terletak di Desa Manunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang. Dalam bahasa lokal, “piatu” merujuk pada keadaan kehilangan—suatu kondisi tercerabut dari asal. Nama ini mengandung lapisan makna spiritual: bukan sekadar kesendirian geografis, tetapi keterpisahan eksistensial dari dunia riil. Gunung ini bukan gunung dalam pengertian geologis, melainkan gundukan tanah yang dalam imajinasi kolektif masyarakat pesisir menjadi tapal batas batin. Ia adalah tempat di mana yang tampak dan yang tak tampak saling bersinggungan, antara sejarah dan mitos.

Beberapa penuturan menyebut bahwa Gunung Piatu dinamai demikian karena menjadi tempat semedi seorang perempuan suci yang wafat tanpa keturunan dan tanpa diketahui asal-usulnya. Dalam versi lain, gunung ini disebut sebagai tempat pelarian seorang pangeran dari Demak atau Cirebon yang gagal dalam misinya dan memilih hidup menyepi di antara hutan mangrove dan rawa. Dalam kedua kisah ini, “piatu” bukan semata-mata yatim secara sosial, melainkan kondisi spiritual pelepasan diri dari dunia.

Gunung Piatu juga diyakini sebagai pusat pertahanan ruhani dalam tradisi jawara dan kiai tarekat. Dalam pandangan ini, ia adalah “batu kepala” dari garis energi spiritual yang melingkari Teluk Banten. Medannya yang curam dan tidak ramah—lemah guntur dan cecurah—justru dianggap tempat pelatihan keteguhan dan kepekaan batin. Ia menjadi tempat muwajahah (tatapan batin kepada Tuhan), khulwa (pengasingan diri), dan mujahadah (perjuangan spiritual). Gunung ini bukan sekadar titik di peta, tetapi titik dalam peta ruhani masyarakat pesisir.

Lebih dari itu, Gunung Piatu dikenal sebagai ruang sakral di mana perjanjian leluhur ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan laku dan air mata. Para sesepuh dikisahkan bermusyawarah secara batiniah di tempat ini saat menghadapi krisis seperti penjajahan dan kelaparan. Musyawarah itu terjadi dalam bentuk mimpi, tapa, atau isyarat gaib, memperkuat posisi Gunung Piatu sebagai medan resonansi antara masa lalu dan masa kini, antara yang duniawi dan yang ruhani.

Tanjung Piatu: Liminalitas, Cahaya, dan Pemulihan Diri

Jika Gunung Piatu mewakili sunyi daratan, maka Tanjung Piatu adalah penghabisan dari dunia air—ujung dari ruang laut yang menyambut cakrawala. Terletak di bibir Teluk Banten, tanjung ini menghadap ke Laut Jawa dan dikelilingi oleh jejak-jejak sejarah: Tangsi, Pulau Salira, Sungai Cigeci, dan Teluk Pandan—yang dalam cerita rakyat disebut sebagai tempat sandar kapal Sekar Jaladri. Tempat ini menjadi altar alami, ruang pertemuan antara laut, darat, dan langit, serta medan refleksi spiritual masyarakat pesisir.

Tanjung Piatu tidak hanya hadir sebagai lokasi fisik, tetapi sebagai lanskap psikologis bagi mereka yang merasa kehilangan, tercerabut dari akar, atau terdorong oleh guncangan zaman. Ia adalah tempat perenungan dan pemulihan, titik di mana manusia menatap laut bukan untuk mencari arah luar, tetapi arah dalam. Maka, tak heran jika ia sering dijuluki sebagai “tanjung orang hilang”—tempat di mana banyak orang menemukan kembali dirinya yang tercecer.

Keyakinan lokal menyebut bahwa pada malam-malam tertentu, terutama menjelang Maulid dan Jumat Legi, tanjung ini memancarkan cahaya gaib dari kejauhan laut. Cahaya itu bukan perahu atau kapal, melainkan diyakini sebagai isyarat dari para leluhur yang masih menjaga wilayah ini dari balik dimensi tak terlihat. Dalam konteks ini, Tanjung Piatu menjelma sebagai mercusuar batin, bukan untuk kapal, tetapi untuk hati yang mencari.

Tanjung Piatu adalah titik koma dalam narasi panjang kehidupan pesisir. Ia bukanlah akhir, tetapi jeda yang bermakna. Tempat ini memungkinkan manusia untuk diam sejenak, menata ulang arah hidup, dan menyadari bahwa kehilangan tidak selalu bermuara pada kehampaan—melainkan bisa menjadi jalan awal untuk kembali.

Teluk Banten: Laut yang Menyimpan Doa

Antara Gunung Piatu dan Tanjung Piatu membentang Teluk Banten—ruang air yang dalam sejarahnya menjadi tempat perjumpaan pelbagai unsur: antara pedagang dan ulama, antara kapal kolonial dan benteng kesultanan, antara petani garam dan para sufi. Laut ini tidak hanya mengandung riwayat sejarah, tetapi juga kosmologi spiritual.

Dalam narasi lokal, teluk merupakan ruang tengah antara dunia kasar dan dunia halus. Maka, jalur imajiner dari Gunung Piatu ke Tanjung Piatu dapat dimaknai sebagai poros gaib: dari keterasingan menuju perjumpaan, dari keheningan menuju makna. Teluk ini menjadi saluran bagi doa-doa yang belum selesai, penghubung antara tanah dan laut, antara manusia dan alam, antara waktu yang lalu dan yang akan datang.

Menjaga yang Piatu: Refleksi Simbolik

Nama “Piatu” dalam kedua tempat ini bukan kebetulan linguistik, melainkan representasi eksistensial. Ia adalah penanda tentang keterputusan, sekaligus panggilan untuk kembali. Di tengah gempuran pembangunan industri dan pengabaian terhadap nama-nama lama, kata “piatu” berfungsi sebagai doa agar kita tidak memutus hubungan batin dengan tanah, sejarah, dan leluhur kita sendiri.

Piatu adalah pengingat bahwa yang kita anggap sepi bisa jadi sedang menjaga. Yang kita anggap tertinggal, justru menyimpan kunci arah pulang. Dalam semangat ini, menjaga Gunung Piatu dan Tanjung Piatu bukan sekadar pelestarian ekologis atau historis, melainkan laku spiritual yang menyambungkan jiwa dengan tanah.

Penutup: Dari Sunyi Menuju Kesadaran

Dari Gunung Piatu hingga Tanjung Piatu, terbentang bukan hanya garis geografis, tetapi jalur kesadaran. Keduanya hadir sebagai titik-titik perenungan dalam kosmologi pesisir Banten—tempat di mana sejarah, spiritualitas, dan batin kolektif bertaut. Di era ketika banyak ruang sunyi dilupakan, kedua tempat ini mengajarkan bahwa keheningan adalah bagian dari narasi, bukan gangguan dari narasi.

Mereka yang berdiri di Gunung Piatu dan menatap ke arah Tanjung Piatu sesungguhnya sedang membaca dirinya sendiri: dari asal menuju tujuan, dari kehilangan menuju pemulihan, dari sunyi menuju kesadaran. Dan di antara keduanya, Teluk Banten terus mengalirkan doa-doa tua yang belum selesai ditulis. Kini, lokasi tersebut perlahan-lahan berubah menjadi tanah dan pelabuhan industri—sebuah kenyataan baru yang membawa dampak konkret terhadap lanskap spiritual dan warisan budaya masyarakat pesisir. Proses industrialisasi telah menggeser ruang kontemplatif menjadi zona produksi, menggantikan hutan mangrove dan tanah semedi dengan beton, dermaga, dan pabrik.

Perubahan ini tidak hanya mengubah bentang fisik, tetapi juga menipiskan jejak-jejak ingatan kolektif, meredam gema doa-doa lama yang dahulu mengalun di antara karang dan angin. Dalam situasi ini, tuntutan untuk lebih bijak dalam membaca ulang makna lanskap menjadi semakin mendesak, bukan hanya sebagai refleksi, tetapi sebagai tanggung jawab kultural dan spiritual untuk menjaga warisan batin yang tersisa.