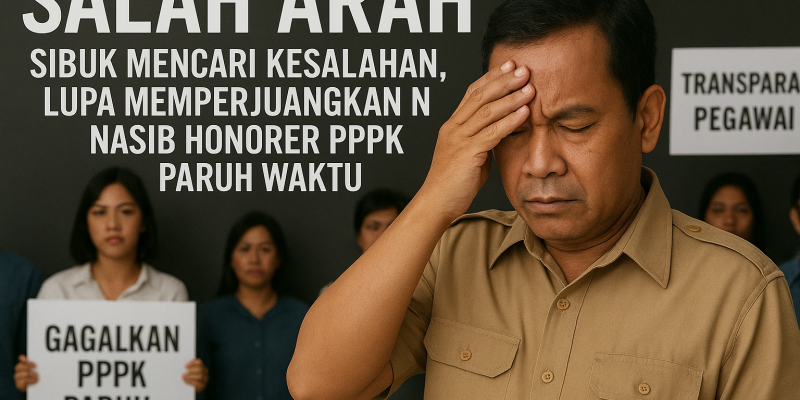

Di tengah upaya pemerintah mempercepat pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sejumlah orang (Saya Tidak Sebutkan Siapanya Ya…Hehe) justru tampil dengan agenda yang membingungkan.

Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan para honorer, mereka sibuk mencari kesalahan sejumlah honorer yang secara administratif dan celah hukum yang mereka klaim salah dan layak dibatalkan menjadi PPPK Paruh Waku.

Sebuah langkah yang tidak hanya keliru arah, tetapi juga berpotensi mencederai semangat keadilan sosial yang selama ini digaungkan.

Padahal, bagi ribuan tenaga honorer yang selama bertahun-tahun bekerja di sekolah, puskesmas, kantor kecamatan, hingga instansi pelayanan publik, pengangkatan menjadi PPPK — meski hanya paruh waktu — adalah secercah harapan.

Status itu memberi mereka pengakuan, perlindungan hukum, dan peluang untuk hidup lebih layak. Namun kini, sebagian orang justru menghembuskan narasi yang membuat publik salah fokus: bahwa skema paruh waktu dianggap berantakan.

Kritik semacam itu memang sah-sah saja dalam demokrasi. Tapi ketika kritik berubah menjadi upaya sistematis untuk menggagalkan kebijakan terhadap orang tertentu, di situlah persoalannya.

Lebih baik kita menjadi mitra strategis dalam mengawal implementasi kebijakan, bukan menjadi penghalang dengan mencari-cari kesalahan teknis yang pada akhirnya merugikan masyarakat kecil.

Yang lebih penting saat ini bukanlah memperdebatkan bagaimana skema carut marut atau tidak. Melainkan sejauh mana negara mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi mereka yang diangkat PPP Paruh Waktu.

Di sinilah seharusnya energi advokasi diarahkan. Mereka bisa menekan pemerintah agar transparan soal sistem penggajian, masa kontrak, tunjangan, serta akses terhadap jaminan sosial dan pelatihan kompetensi.

Sayangnya, sebagian orang tertentu lebih gemar tampil sebagai “pengoreksi moral” ketimbang pembela kesejahteraan. Mereka lupa bahwa honorer bukanlah objek politik, melainkan manusia yang selama ini menopang pelayanan publik tanpa kepastian masa depan. Mencari-cari kesalahan birokrasi hanya menambah luka bagi mereka yang sudah lama menunggu pengakuan negara.

Disisi lain, tentu kita memahami kekhawatiran sebagian pihak bahwa status “paruh waktu” bisa menjadi alasan untuk membayar murah atau mengurangi hak pegawai. Namun kekhawatiran itu tidak bisa dijawab dengan pembatalan kebijakan. Solusinya justru dengan mengawal implementasi agar skema paruh waktu tetap menjamin upah layak, kepastian kontrak, dan perlindungan sosial.

Kita seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan hal-hal itu berjalan. Mereka bisa menjadi jembatan antara tenaga honorer dan pemerintah, bukan malah menjadi tembok penghalang.

Di tengah keterbatasan fiskal negara, skema PPPK Paruh Waktu mungkin adalah jalan tengah — bukan sempurna, tapi lebih baik daripada terus menunda pengangkatan dengan alasan klasik: “belum ada anggaran”.

Yang dibutuhkan sekarang adalah solidaritas sosial, bukan kecurigaan. Kolaborasi, bukan konfrontasi.

Para honorer butuh dukungan moral dan politik agar status baru mereka diikuti dengan kebijakan yang manusiawi. Jika kita benar-benar berpihak kepada rakyat kecil, maka advokasi mereka seharusnya fokus ke sana: memastikan bahwa “paruh waktu” tidak berarti “paruh hak”.

Dalam konteks itu, langkah sebagian orang yang sibuk mencari-cari kesalahan administratif tampak seperti kehilangan arah perjuangan. Mereka terjebak dalam logika oposisi tanpa solusi. Padahal, dalam sejarah gerakan sosial di Indonesia, kekuatan kita selalu lahir dari empati terhadap lapisan masyarakat paling lemah — bukan dari semangat mencari sensasi politik dan keuntungan pragmatis.

Sudah saatnya kita kembali ke khitah: memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Karena bagi para honorer yang kini menatap masa depan sebagai PPPK Paruh Waktu, yang mereka butuhkan kepastian hidup yang lebih baik.***